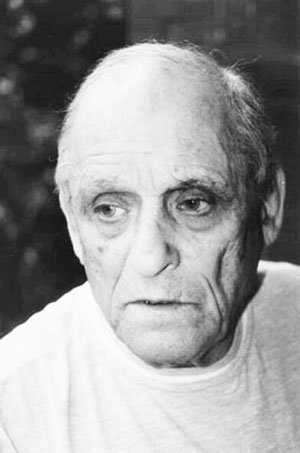

Александр Михайлович Ревич родился в 1921 году в Ростове-на-Дону. В результате контузии попал в плен, прошел три немецких лагеря, совершил побег. Затем был Особый отдел, штрафбат, Сталинград. Защищая Сталинград, получил второе ранение. После войны занимался переводами. Гораздо позже пришло признание как поэта. Лучшие произведения создал в жанре короткой «эпической» поэмы. Лауреат Госпремии России (1998) за перевод «Трагических поэм» Агриппы д'Обинье. Председатель приёмной комиссии Союза писателей Москвы. Александр Михайлович Ревич родился в 1921 году в Ростове-на-Дону. В результате контузии попал в плен, прошел три немецких лагеря, совершил побег. Затем был Особый отдел, штрафбат, Сталинград. Защищая Сталинград, получил второе ранение. После войны занимался переводами. Гораздо позже пришло признание как поэта. Лучшие произведения создал в жанре короткой «эпической» поэмы. Лауреат Госпремии России (1998) за перевод «Трагических поэм» Агриппы д'Обинье. Председатель приёмной комиссии Союза писателей Москвы.

– Александр Михайлович, как получилось, что, вернувшись с фронта, вы решили заняться переводом?

– Стихи любил и писал я до войны. Однажды отец уехал во Владикавказ, и мать попросила меня написать ему открытку. А было мне тогда лет шесть. Я очень хотел стать милиционером и носить фуражку с красным околышком. Бабушка сшила мне фуражку, но перепутала, и не околышек, а козырек сделала красным. И я написал отцу в стихах что-то вроде: «На мне фуражка с красным козырьком,/ а в руке винтовка стальная./ Я охраняю наш дом/ от жуликов и от Бабая». Кто такой Бабай, я, правда, сейчас уже не помню. А в 12-13 лет я уже постоянно сочинял стихи, в основном похабные, полуматерные. Однажды отец нашел тетрадку, но, к вящему моему удивлению, не пришел в ярость, как случалось по менее значительным поводам. Он как бы невзначай заметил, что, дескать, рифмы у меня какие-то жуткие: «писал» и «махал», например…

– Глагольные…

– Не только глагольные, они ведь не созвучные, не музыкальные. Мне стало стыдно, и я бросил писать вообще. Потом началась война, и уже когда я в госпитале лежал, моя мама написала мне: «Почему ты не пишешь стихов? Вот я читаю стихи Женьки Долматовского. Так ты, наверное, лучше умеешь». А дело в том, что моя мама в свое время училась вместе с матерью Долматовского. Но мне было не до этого. Я получил осколочное позвоночное ранение, рука плохо действовала, нога высохла. В результате меня отправили на Урал. В Свердловске окончил курсы «Выстрел» и служил до 1945 года в учебной дивизии, сначала начальником штаба батальона, а потом помощником начальника штаба полка.

– Почему вы поступили на исторический факультет МГУ?

– Я очень любил историю. И мой двоюродный брат, который учился уже на втором курсе университете, уговорил и меня поступить. Правда, я том же году отнес документы в Литинститут, но меня не приняли. А писал я в то время под Маяковского и, мягко говоря, неважно. Но в следующем году мои стихи попались к Владимиру Луговскому, который сказал: ну как же его не принять, он стихи пишет лучше Павлика Антокольского. Так, во всяком случае, ему показалось. В итоге меня приняли сразу на третий курс Литинстита, потому что два курса я уже отучился на истфаке. А курс у нас был знатный: Расул Гамзатов, Андрей Михайлович Турков и многие другие. И вот уже после окончания Литинститута столкнулся с тем, что меня не печатают.

– Совсем?

– Совсем.

– А куда отправляли свои стихи?

– Да куда только не отправлял. В «Смену», «Молодую гвардию» и так далее. У всех берут стихи, а у меня нет. Я понял, что не могу сочинять в их вкусе, хотя ничего антисоветского не писал. Тогда я пошел спасаться в перевод – стал переводить на свой страх и риск Поля Верлена, поскольку французский язык знал хорошо. Затем переключился на перевод «Крымских сонетов» Мицкевича, – польский язык я знал ещё лучше – с детства, тётки со стороны отца на нем говорили. Все признавали, что мой перевод лучше всех предыдущих. Павел Антокольский отнёс мои переводы в издательство. Не взяли, и перезаказали перевод Вильгельму Левику. И только сравнительно недавно в Елабуге вышла книжка «Крымских сонетов» Мицкевича. Так вот они дали целиком корпус моих переводов, а моих предшественников и Левика дали в приложение. Издательница Ксения Атарова так обосновала свой выбор: «Во-первых, великолепные переводы Левика публиковались неоднократно и стали уже хрестоматийными, а, во-вторых, переводы Ревича несколько живее и более приближают к подлиннику, задевают за живое современного читателя».

– С французского языка вы переводили с оригинала?

– Всегда с оригинала. Я сейчас плохо стал говорить по-французски, потому что практики нет, а читать до сих пор могу и веду семинар по переводу с французского языка. С подстрочником, я переводил с языков народов СССР, в основном латышского.

– Насколько, по вашему мнению, занятие переводами способствует личному творческому росту?

– Я считаю свои переводы неотъемлемой частью своего творчества. Всю жизнь я старался стереть разницу между понятиями поэт и переводчик. Я считаю, что, занимаясь переводом, можно многому научиться, и не только форме, технике, но и духу, сознанию. Поэзия д'Обинье, например, не только обогатила меня новыми поэтическими средствами, но и повлияла на мой внутренний мир. У меня даже почерк изменился. Однажды я увидел автограф д'Обинье и убедился, что мой почерк обрел такую же округлость, как его старофранцузская вязь! Как-то Евгений Рейн упрекнул меня, что я трачу слишком много времени и сил на перевод этого поэта. Я ответил, что перевод поэта уровня Агриппы д'Обинье поднимает на такую духовную высоту, которая не снилась нашим знаменитым современникам. При этом я имел в виду, конечно, его самого и Иосифа Бродского. Я постоянно цитирую Сергея Шервиндского, сказавшего, что влияние русских поэтов опасно – можно стать подражателем, а у иноязычных поэтов можно многое перенять безнаказанно. Для меня особо поучительными оказались поэты, которые сочиняли сонеты, октавы …

– Это сейчас не самые популярные жанры…

– А я пишу сонеты! У меня четыре «венка сонетов»…

– Не секрет, что в советское время поэты занимались переводами только потому, что это давало возможность существовать…

– Так и было. Другое дело, что это можно было преодолеть силой любви к поэзии. Почему я пошел в перевод? Меня познакомили с Борисом Липатовым, главным редактором издательства «Молодая гвардия». Он хотел взять меня в штат, но отдел кадров воспротивился. Я, как бывший военнопленный, не имел на это права. И Липатов предложил мне переводить с подстрочниками. Я ухватился за эту возможность. Не потому, что буду переводить всякую дрянь и улучшать ее, а потому, что останусь в поэзии. Сейчас я больше не перевожу, сейчас я пишу в основном короткие поэмы. Евгения Рейна спросили на одном моем вечере, как он относится к моим маленьким поэмам, намекая на то, что он эпигонит. Он ответил, что он и Бродский у меня учились. Меня спрашивают: не обидно ли мне, что Рейн идет по моим стопам, но раньше печатается? Нет, потому что душу не украсть, а она у него другая.

– Что, по вашему мнению, происходит сегодня в литературе?

– Она в жестоком кризисе, особенно проза. Потому что прозу стараются писать субъективную. Эпосы не получаются. Даже великий Солженицын – и тот декадент в прозе. А Лев Толстой – не был.

– А Достоевский?

– Достоевский был декадентом духа, но не стиля.

– А наши «деревенщики»?

– У Распутина и Белова хорошая проза. Больше всего мне нравится ранний Белов. Но и у них есть противопоставление своего «я» всякому другому. В их утверждении идеальности сельской жизни есть воинствующее начало. А ангажированность – это всегда искаженное восприятие. За эту воинственность, я не люблю, например, бунинские «Окаянные дни». Я его хорошо понимаю. Мой отец тоже был белогвардейцем, но, к несчастью, остался в России. Бунин прав в оценке красного террора, но в плане субъективном он часто лжёт. Скажем, он описывает, как Маяковский пришел в ресторан и грязными руками полез в тарелки. Жрал котлеты, мычал, матерился и говорил непристойности. Но мы-то знаем, что Маяковский был патологически брезглив…

– …и носил мыльницу в кармане…

– Да, но чтобы утвердить свою идею художественно, великий писатель, честный дворянин, пошел на сознательную ложь. Все из-за тенденциозности… А кроме детской болезни субъективизма, есть ещё и тяжелейшая болезнь под названием «постмодернизм».

– В последнее время всё чаще говорят, что постмодернизм наизлете.

– Может быть, но какую он рану оставил?

– А что же происходит в поэзии?

– В сущности, то же самое. Поэты стали заниматься пародией, а это очень легко делать. Я сказал когда-то Дмитрию Пригову, что такие стихи, какие пишет он, можно писать километрами.

– Он и пишет их километрами…

– Я считаю, что сейчас, когда все пишут только чернуху или пародии, самое время приподнять поэму как таковую. Я стал писать очень короткие поэмы, но это именно поэмы, потому что в них есть сюжет, эпическое начало, герои, но нет рассуждений. Упадок поэмы как жанра начался еще во времена Лермонтова, сетовавшего: «Умчался век эпических поэм / И повести в стихах пришли в упадок». Но Лермонтову не снилось, что произойдет в XX веке. Я считаю, что главный урон литературе в советское время был нанесен главным образом потому, что произошло развенчание религиозного чувства. Не удивительно, что самым крупным русским поэтом XX века стал Борис Пастернак – христианин по духу.

– У вас на стеллажах много фотографий Пастернака. Вы были с ним знакомы?

– Я был у него в Переделкине раза два. Правда, стихи мне так и не удалось ему показать. Он каждый раз просил оставить стихи в прихожей.

– Вам понравилась биография Пастернака, написанная Дмитрием Быковым?

– Как поэт он мне не нравится. Я даже писал об этом в «Дружбе народов». Но биография Пастернака ему удалась. Наверное, сыграла свою роль любовь к Пастернаку.

– Разве он не дал всего лишь одну из возможных интерпретаций творчества Пастернака?

– Там очень много попаданий. Больше, чем у сына поэта – Евгения Борисовича. Быков просто догадался.

– Что вы думаете о шестидесятниках?

– Я думаю, что все они не состоялись – ни Евтушенко, ни Ахмадулина, ни Вознесенский, который когда-то казался мне самым талантливым из них. Оттепель принесла иллюзию, что можно спасти России путем послабления, смягчения, либерализации коммунистических идей. Они поверили. Это их и погубило. Я никогда не был с ними близок. Я всегда дружил со стариками: Тарковским, Липкиным, Славиным, Сельвинским. Сельвинский замечателен тем, будучи коммунистом, не веря в бога, как поэт, как эстет писал, в сущности, против советской власти, преодолевал ее как художник. А вот с Анной Ахматовой отношения не сложились. Она отнеслась ко мне, как царица презрительная, и это меня оттолкнуло.

Вы знаете, даже у зомбированного Михаила Исаковского появилась одна гениальная строчка: «Мы так вам верили товарищ Сталин,/ Как, может быть, не верили себе». Это ведь божественное откровение! Мы были пылинками по сравнению с миражом Сталина. А у шестидесятников нет ни одной такой строки, потому что они сразу начали с критики прошлого и утверждения мнимой свободы. В этом смысле более интересен Александр Галич. Мы с ним дружили. Он был совсем другой и, кстати, более великим поэтом, чем Владимир Высоцкий. У Высоцкого был надрыв. Он, конечно, не даром завоевал народную любовь, но и Евтушенко её завоевал. А кто такой Евтушенко? К поэзии народная любовь имеет мало отношения. Так вот у Галича много совершенно гениальных строк, например: «Если зовет своих мертвых Россия,/ Так значит – беда!» А что написала, например, Ахмадулина? Я ни одной строчки ее не помню.

– Ей ставят в заслугу особую мелодичность…

– Ах, девочка, твой детский голосок, течет, журчит, как вода в песок…

– Вы как-то сказали («ЛР», 2007, № 18), что лучшую книгу о войне написал Виктор Некрасов – «В окопах Сталинграда». Почему?

– Потому что он не старался быть писателем.

– Дело в публицистичности?

– Ничего подобного. Он просто описал жизнь, которая окружала его в страшном Сталинграде, при полном осознании себя не писателем, а просто жертвой обстоятельств. Я был в Сталинграде. Сталинград – это моя оборона. И я вас заверяю, всё было именно так, как описано у Некрасова. А другие грешили попытками приукрасить, литературщиной. Астафьев смотрел на войну глазами одичавшего солдата. Хорошая проза у Гроссмана, но был безъязыким писателем и оттого постоянно скатывался в публицистику.

– А вы пробовали писать рассказы?

– Только эссе. Зачем мне писать рассказы, если поэтических средств мне достаточно для выражения своих мыслей?

– И последний вопрос: почему у вас так много курительных трубок?

– Просто нужно менять трубку каждый день. Чем дольше ее не куришь, тем она вкуснее. Это действительно так.

Беседовал Михаил Бойко

http://www.litrossia.ru/article.php?article=1577 |